محتويات

الحرب الأفغانية السوفياتية

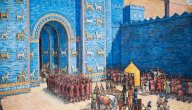

لفهم الحرب الأهلية الأفغانية بشكلٍ أفضل، يجب أخذ فكرة عن الأوضاع التي سبقت الحرب، حيث كانت الحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفياتي مشتعلة منذ عدة سنوات، وقد أسفرت عن هزيمة السوفيات، ولكن بدون وجود طرف واحد في محاربتهم، والحرب السوفيتيّة في أفغانستان هي حرب دامت عشر سنوات، حيث صمد عدد من الفصائل المقاتلة والمجاهدين ضد أشد قوة شراسة ووحشية في الأرض، فقد صمدوا أولاً أمام الأنظمة الشيوعية المدعومة من روسيا، ثم أمام الاحتلال الروسي المباشر نفسه، وقد ساهمت أمريكا في دعم هؤلاء المقاتلين كجزء من الحرب الباردة ضد روسيا وانتقامًا من هزيمتها في حرب فيتنام، كما ساعدت الطبيعة الجبلية القاسية الأفغان على التفوق الجغرافي في الحرب،[١]

لكن أفغانسان تقع في وسط دول قارة آسيا وفي موقع استراتيجي مهم، وهي ملتقى التجارة والحضارات، كما أنها لا تمتلك أي منفذ بحري، فهي حبيسة بين ستة دول وهي باكستان وإيران والصين وتركمانستان، وأوزبكستان وطاجيكستان، مما جعلها رهينة للتدخلات الخارجية.[٢]

تاريخ الحرب الأهلية الأفغانية

تعد الحرب الأهلية أحد أسوأ أنواع الحروب في التاريخ، فهي حربٌ تقع بين أطراف متصارعة داخل وطن أو دولة واحدة، وتتعدد أسبابها ما بين سياسية إلى عرقية ودينية أو طائفية، أو لأكثر من سبب في آنٍ واحد، وقد يكون هدف كل طرف من الحرب الأهلية هو الوصول إلى السلطة أو الانفصال أو غير ذلك، وفي الغالب تكون هذه الحروب طويلةً ومعقدة وفادحة الثمن،[٣]والحرب الأهلية الأفغانية هي الحرب التي دارت رحاها بعد سيطرة المجاهدين الأفغان على الحُكُم في العاصمة كابُل، وقد كانت بين ما سُمي "إمارة أفغانستان الإسلامية" و"دولة أفغانستان الإسلامية"، حيث انتهت سنة 2001 بعد احتلال أمريكا لأفغانستان وسقوط نظام طالبان في كابول، وذلك إثر رفضها تسليم أسامة بن لادن لأمريكا، وهو المتهم الرئيس بتدبير الهجوم على برج التجارة العالمية في هجمات 11 أيلول.[٤]

كانت الفصائل التي قاتلت ضد الاحتلال السوفياتي متفقة فقط على رفض بقاء نظام الرئيس محمد نجيب الله باعتباره عميلاً لروسيا، ثم بعد سقوطه بدأت تطفو على السطح الخلافات القبلية والعرقية،[٥] ثم عملت هذه الفصائل على محاولة إجراء تحالفات موسعة في محاولة لتلافي الوقوع في الحرب الأهلية، إلا أن ذلك لم يفلح في تحريك الأمور نحو الاستقرار ووحدة سلطة الحكم في كابُول، فكانت المجموعات والفصائل المتناحرة تزداد عددًا ويزداد تدفق الأسلحة إليها، ومنذ إسقاط الرئيس محمد نجيب الله في نيسان 1992، ودخول فصائل المجاهدين إلى كابُول، استمر تقاتل المجموعات المجاهدة مكبلين البلاد والعباد خسائر فادحة، وازدادت معاناة الشعب الذي دفع الثمن، وكلما مضى وقت أطول كان يبتعد الأمل بالتوصل إلى حلول.[٦]

أطراف الحرب الأهلية الأفغانية

كان أول طرف في هذه الحرب هو حكومة محمد نجيب الله التابعة لروسيا، فبعد أن انسحبت روسيا في نهاية الحرب الأفغانية تاركة العاصمة كابل تحت حكم نظام تابع لها، بدأت المرحلة الأولى من الحرب الأهلية، وكانت ضد نظام محمد نجيب الله الشيوعي، وذلك من قبل جميع الفصائل التي قاتلت روسيا، وبعد سقوطه بدأت المرحلة الثانية بتحاربهم ضد بعضهم البعض للسيطرة على السلطة،[٥] أما قادة أطراف هذه الحرب الأهلية فكانوا: أحمد شاه مسعود قائد الجبهة المتحدة أو دولة أفغانستان الإسلامية، ومعه الحاج عبد القادر وعبد الرشيد دوستم، وكان الملا محمد عمر قائد تنظيم طالبان الذي دخل الحرب لاحقًا، كما كان أسامة ابن لادن وأيمن الظواهري هم قادة تنظيم القاعدة مدعومين من بعض الدول العربية، كما كان هناك قادة آخرون من الخارج خاصة من باكستان، مثل برويز مشرف والجنرال محمود، وقد كانت طبيعة حياة السكان مختلفة من منطقة إلى أخرى بشكل كبير، وذلك حسب فكر وسياسة القائد المسيطر عليها.[٤]

يمكن إجمال الأطراف المتصارعة بعد إسقاط نظام محمد نجيب الله في تحالفين رئيسيين، الأول هو دولة أفغانستان الإسلامية أو الجبهة المتحدة، وهي حكومة أعلنت السيطرة على شمال البلاد سنة 1992، وهي مدعومة من روسيا وأوزباكستان وطاجيكستان وإيران، والثاني هو الإمارة الإسلامية في أفغانستان، بدعم من باكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما انضم إليهم تنظيم القاعدة بقيادة أسامة ابن لادن وتنظيم طالبان بقيادة الملا محمد عمر، وقد اشترك في هذه الحرب جميع أعراق البلاد من الفرس والأوزبك والبشتون والتركمان، ولم تنتهِ الحرب إلا بسقوط الدولة تحت ضربات الاحتلال الأمريكي سنة 2001 حيث سقطت حكومة طالبان في كابول، حيث فشلت جميع الأطراف المتحاربة في إقامة دولة مستقر ومزدهرة وضبط الأمور وتوحيد القوة العسكرية.[٤]

من الممكن أيضًا الحديث على الهامش عن طرف آخر، وهو ليس بطرف رئيس، وهم المجاهدون العرب الذي شاركوا مع الأفغان في تحريرها من الاستعمار الروسي، وقد أطلق عليهم الإعلام مسمى "الأفغان العرب"، حيث كان بعضهم في الطرف الأول وبعضهم في الطرف الثاني، هؤلاء المقاتلين كان قد تم تشجيعهم على الذهاب للحرب من قبل بعض الدول العربية وأمريكا لمساعدة الشعب الأفغاني على محاربة روسيا، كما كان منهم من يعمل في الإغاثة والرعاية الصحية، وعندما انتهت حرب التحرير وإسقاط النظام التابع لروسيا في كابول، أرادوا العودة إلى بلادهم، ومن هؤلاء من رفض القتال في الحرب الأهلية، ومنهم من ذهب للقتال في ساحات معارك أخرى مثل البلقان والصومال.[١]

أسباب الحرب الأهلية الأفغانية

لا يصح في الواقع القول بأن هذه الحرب والصراع الأهلي كان ناتجًا فقط عن إسقاط حكومة محمد نجيب الله ثم استلام أحمد شاه مسعود الحكم في كابول بداية الأمر، أو لرغبة قلب الدين حكمتيار أن يفرض طريقته ورؤيته في نظام الحكم، أو تمسك الرئيس الانتقالي برهان الدين رباني بالسلطة، فهذه جميعها أسباب ظاهرية، ومثل رأس جبل الجليد فهي تخفي تحتها أكوامًا من الأسباب الاجتماعية والسياسية والدينية والخلافات الدولية التي تضرب بجذورٍ عميقة تعود إلى الستينات على أقل تقدير، فالإشكالية العرقية في أفغانسان هي من أهم الأسباب، وهي ليست وليدة اللحظة فقد كانت هذه الأزمة واقعًا معاشًا من قبل لعقود طويلة.[٧]

التقسيم الإثني في أفغانستان

لطالما كانت أراضي الدولة الأفغانية على ملتقى الطرق التجارية والصراعات الدولية والتبادل الحضاري والهجرات السكانية، فأصبحت بذلك موطنًا للعديد من الأعراق، حيث تتكون من الإثنية البشتونية وهي الأغلبية، وهي قبائل فارسية محاربة، ويوجد جزء منهم كذلك في باكستان وإيران، وهي تتحدث اللغة البشتونية، وتعد مدينة قندهار حاضرة مدن البشتون عبر التاريخ ثم تليهم الإثنية أو العرقية الطاجيكية، وهؤلاء يُعتقد أنهم عرق من الفرس يتحدثون اللغة الفارسية الدارية، وهم امتداد لعرق الطاجيك في دولة طاجيكستان، ويتركزون في وادي بانشير الذي يعتبر موقعهم التاريخي في أفغانستان، وأحيانًا يُلحق بهم بالخطأ عرق الفاراسون الذي يعيش أيضًا في أفغانستان، ويلهيم في العدد عرقية الأوزبك، وهم كذلك امتداد سكان دولة أوزبكستان المحاذية لأفغانستان، وأخيرًا هناك عرقية الهزارة الشيعية ذات الأصول المغولية، وكذلك عرقية الأيمق وهي من أصول فارسية.[٨]

بشكل تقليدي وشرعي كان الحكم سابقًا متوراثًا بيد الملوك البشتون، وكان يساعدهم مجلس قبلي كبير تسيطر عليه الإثنية البشتونية، واتجهت العرقيات الأخرى الأقلية إلى مهن وأعمالٍ أقل تأثيرًا في شؤون السياسة والإدارة، لكن هذه السيطرة البشتونية النابعة من كونهم الأغلبية، لم تستمر بعد الاستعمار البريطاني الذي شجع على ظهور زعامات جديدة في أوساط الأقليات وعمل على إضعاف سلطة الملوك البشتون، ثم في الستينيات تشكل للأقليات دور كبير، فلم تعد هذه الأقليات ترضى بأن تكون خارج لعبة السلطة، وظهرت زعامات سياسية ودينية مثل برهان الدين رباني من الطاجيك.[٨]

وقد كانت هذه الزعامات الأفغانية على توافق كبير ضمن جميعة إسلامية أسسها نيازي عبد الرحيم، وليس من السهولة معرفة أو تشكيل فكرة واضحة عن هذه الصراعات المعقدة، إذ إنه من حق الأقليات أن يكون لهم تمثيل في الحكم، في مقابل وجود رفض من السلطات التقليدية عادةً أن يشاركها زعامات جديدة في التمثيل السياسي، كما أنه في الحرب ضد الغزو السوفياتي تم تهجير عدد كبير من البشتون مقابل زيادة في عدد الطاجيك، مما قلب المعادلة.[٨]

يُضاف إلى التقسيم العرقي، انشتار عدوى النزعات الاستقلالية المبنية على أسس عرقية وقومية من روسيا إلى أفغانستان، كما فقدت القضية الأفغانية الطابع الدولي والتغطية والاهتمام الإعلامي العالمي، وبدأت بالتحول إلى قضية محلية أو إقليمية في أقصى تقدير، نظرًا لأثرها على الدول المحيطة، كما كان هناك أثرٌ لتدخل نظام الثورة الإيرانية الجديد مما ساهم في منع اتفاق الفصائل وزيادة حدّة الخلافات بينها.[٥]

الانقلابات الشيوعية والتدخل السوفياتي

وقع أول انقلاب شيوعي بدعم السوفييت في أفغانستان سنة 1978، حيث أعلن نور محمد ترقي الحكم الشيوعي في أفغانستان، مما أثار استياء غالبية الشعب الأفغاني ذي الطبيعة المحافظة والقبلية، كما لقي رفضًا واسعًا في العاصمة كابل وكثرت الأنشطة المعادية للنظام في الأوساط الطلابية، وتلا ذلك انقلاب آخر وثورة ضد النظام الشيوعي ما استدعى الاتحاد السوفياتي لاحتلال أفغانستان، فقامت الحرب الأفغانية السوفياتية، وبعد انتصار الأفغان في الحرب لم يعد الحال للوضع السابق، فكان لاحتلال الاتحاد السوفياتي لأفغانستان دور كبير غير مباشر في الحرب الأهلية التي تلت تحرير أفغانستان منه، فقد عملت الشيوعية على إسقاط النظام الملكي الذي كان صمام أمام استقرار الدولة في ظل كثرة القوميات وحساسياتها، ويُحسب على الأنظمة الشيوعية عمومًا والدائرة في الفلك الروسي بأنها كثيرًا ما ينتهي بها الأمر بالوقوع في حروب أهلية وتفكك سياسي ومجاعات، وذلك مثل تفكك يوغوسلافيا الشيوعية سابقًا ودولة التشيك وغيرها.[٧]

نتائج الحرب الأهلية الأفغانية

بشكل عام فإن الحروب الأهلية تتسم بأنها أقسى من الحروب بين الدول، حيث يتمزق فيها النسيج الإجتماعي، وينهار الاقتصاد والأمن والدولة، وتستمر آثارها السلبية على المدى البعيد، وغالبًا ما تطال بالدمار مناطق مأهولة بالسكان وتنال من المدنيين، وقد تشتمل على الكثير من جرائم الحرب وحتى الفتن الطائفية وجرائم الإبادة العرقية، كما أنها تشكّل فرصًا كبيرة لتدخل الدول الكبرى وحتى الدول الصغيرة إذا كانت مجاورة،[٩]

وقد توقفت الحرب الأهلية الأفغانية رسميًا مع الغزو الأمريكي لأفغانستان وفرضه لحكومة جديدة سنة 2001، لكن إشكالية طالبان والخلافات العرقية في أفغانستان لم تُحل، وأصبح معظم قادة المجاهدين بين مفقود وقتيل وأهم من كل ذلك، فإن الشعب الأفغاني لا يزال يدفع الثمن من حياته إلى الآن، واستمر يرزح بين خلافات الفرقاء بين شريد وقتيل، حتى بعد عدة سنوات من حكم الديموقراطية الوليدة، إذ لم تستطع استئصال شبح طالبان والمواجهات المتفرقة بين فصائل الأفغان، كما بقيت أفغانستان متأثرة بتقلبات السياسة الدولية،[٧] كما أسفرت الحرب أيضًا عن النتائج التالية:[٦]

- تفاقم محنة الشعب الأفغاني، فبعد سنوات طويلة من الحرب ضد الاحتلال السوفياتي، يعاني الشعب مرة أخرى من حرب أهلية راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى الأبرياء، فوق مئات الآلاف من القتلى السابقين الذي راحوا ضحية الحرب مع روسيا.

- عجز أي سلطة محلية عن توحيد الحكم وتحقيق استتباب الأمور ونشر الأمن والازدهار، فلم تفلح أي قوة من القوى المتحاربة في إعادة توحيد الدولة.

- تشويه صورة الإسلام فقد أرسلت هذه الصراعات بصورة مشوهة عن الإسلام، فبعد أن كان المجاهدون الأفغان نموذجًا رائعًا في مقاومة الغزو الخارجي الروسي، وبعد أن ارتفعت أسهمهم بصمودهم البطولي عندما هزموا دولة عظمى متغطرسة بدأوا بقتال بعضهم وصار السلاح موجهًا ضد بعضهم وشعبهم ومدنهم وقراهم، فتراجعت بذلك سمعتهم.

المراجع[+]

- ^ أ ب "الحرب الأفغانية"، roayapedia.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-28. بتصرّف.

- ↑ أ / محمد عبد العزيز، القضية الأفغانية : حلقة الاقتتال المفرغة، صفحة 605. بتصرّف.

- ↑ مصطفى بيومي، إعرف، صفحة 63. بتصرّف.

- ^ أ ب ت "الحرب الأهلية الأفغانية (1996-2001)"، ar.wikipedia.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-27. بتصرّف.

- ^ أ ب ت "الأزمة الأفغانية (تاريخيا، وسياسيا وعسكريا)"، www.moqatel.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-27. بتصرّف.

- ^ أ ب محمد عوض الهزايمة، حاضر العالم الإسلامي وقضاياه السياسية المعاصرة، صفحة 462. بتصرّف.

- ^ أ ب ت "الحرب الأهلية الأفغانية 1989 - 1992"، www.wikiwand.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-27. بتصرّف.

- ^ أ ب ت "الحرب الأهلية الأفغانية"، www.marefa.org، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-27. بتصرّف.

- ↑ سيد عبد النبي محمد، صراع الأمم وحروب الجيل الخامس، صفحة 30. بتصرّف.